Dalam sejarah panjang peradaban Islam, bahasa Arab memegang peranan penting sebagai bahasa wahyu, ilmu pengetahuan, dan sastra. Namun, di balik keindahan dan kompleksitas bahasa tersebut, ada satu bentuk tulisan yang menantang namun juga memikat bagi para pembelajarnya aksara Arab gundul. Tulisan ini dikenal tanpa harakat, tanpa titik, dan tanpa tanda baca, menjadikannya sebagai ujian sejati bagi siapa pun yang ingin memahami teks-teks klasik Islam secara mendalam.

“Membaca aksara Arab gundul itu seperti menelusuri samudra tanpa kompas. Hanya yang paham arah dan tanda yang bisa sampai ke tujuan.”

Asal Usul Aksara Arab Gundul

Sebelum adanya sistem harakat dan tanda baca, seluruh teks dalam bahasa Arab ditulis dalam bentuk gundul, yakni huruf-huruf Arab polos tanpa penanda bunyi. Sistem ini sudah digunakan sejak masa awal Islam pada abad ke-7 Masehi, terutama di wilayah Hijaz dan Kufah.

Pada masa itu, masyarakat Arab dikenal sangat kuat dalam hal hafalan dan pelafalan bahasa. Karena itu, meskipun tulisan tanpa tanda vokal, mereka masih bisa memahami maknanya berdasarkan konteks kalimat.

Namun, seiring dengan meluasnya Islam ke berbagai wilayah seperti Persia, Afrika Utara, dan Andalusia, banyak umat non-Arab yang mulai memeluk Islam. Mereka kesulitan membaca dan memahami teks suci yang ditulis tanpa tanda baca. Inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan untuk menambahkan harakat dan tanda titik pada huruf Arab.

“Di masa awal, aksara Arab gundul menjadi simbol kemurnian bahasa wahyu, tapi juga menjadi tantangan besar bagi generasi setelahnya.”

Peran Tokoh di Balik Pembentukan Harakat

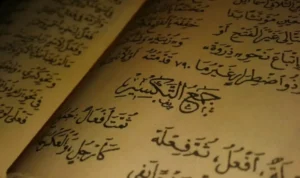

Sistem penambahan tanda baca pada aksara Arab tidak muncul secara tiba-tiba. Tokoh penting di balik inovasi ini adalah Abu al-Aswad ad-Du’ali, seorang ahli tata bahasa Arab dari Basrah. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan dikenal sebagai pelopor ilmu nahwu.

Abu al-Aswad ad-Du’ali memperkenalkan tanda titik untuk membedakan bunyi huruf dan menandai vokal pendek dalam bahasa Arab. Misalnya, titik di atas huruf menunjukkan bunyi fathah, titik di bawah huruf menunjukkan bunyi kasrah, dan titik di depan huruf menunjukkan bunyi dhammah.

Sistem ini kemudian disempurnakan oleh ulama lain seperti Al-Farahidi dan Nashr bin ‘Asim, yang memperkenalkan bentuk harakat seperti yang kita kenal sekarang: fathah ( ـَ ), kasrah ( ـِ ), dhammah ( ـُ ), dan sukun ( ـْ ).

“Harakat bukan sekadar tanda baca, tapi jembatan antara makna dan pemahaman yang menyelamatkan generasi dari salah tafsir.”

Mengapa Disebut “Aksara Gundul”

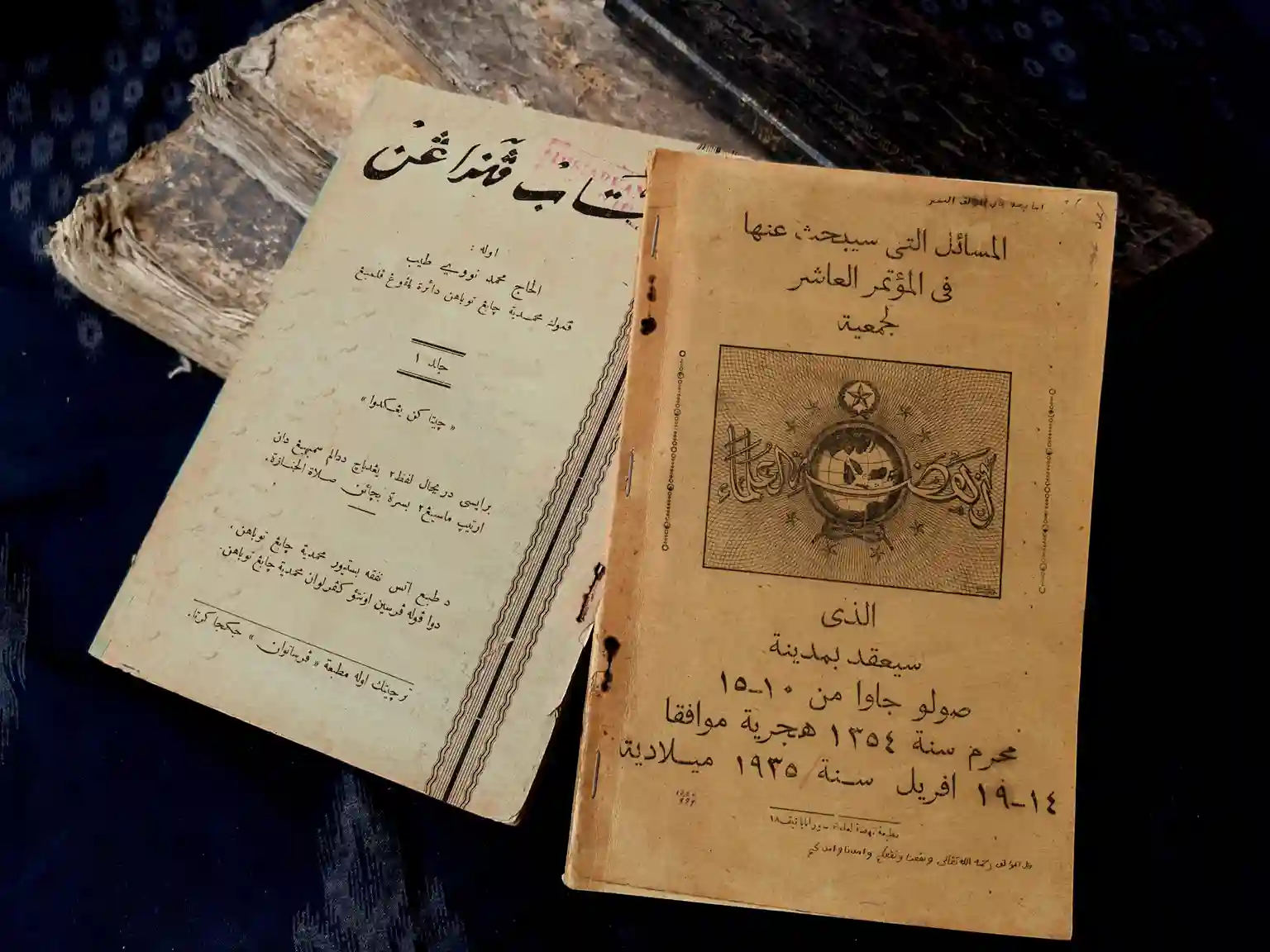

Istilah aksara Arab gundul digunakan di Indonesia untuk menyebut tulisan Arab tanpa harakat dan titik di atas atau bawah huruf. Tulisan semacam ini biasanya dijumpai pada naskah-naskah klasik keagamaan seperti kitab tafsir, fikih, atau hadis, terutama karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bentuk manuskrip.

Dalam aksara gundul, kata seperti كتب bisa dibaca kataba (menulis), kutiba (ditulis), atau kitab (buku), tergantung konteks kalimatnya. Oleh karena itu, pembaca harus memahami struktur kalimat (nahwu) dan pola kata (sharaf) agar tidak salah dalam menafsirkan maknanya.

“Satu kata dalam aksara gundul bisa bermakna tiga hal sekaligus. Di situlah keindahan sekaligus jebakan bagi yang tergesa membaca.”

Fungsi dan Penggunaan di Dunia Islam

Meskipun kini tulisan berharakat sudah lazim digunakan dalam buku dan Al-Qur’an cetak modern, aksara Arab gundul tetap memiliki tempat penting di dunia Islam. Di kalangan pesantren, aksara ini masih dipelajari secara intensif melalui kitab kuning atau kitab gundul, yang menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara.

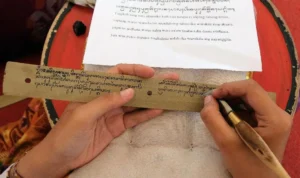

Para santri diajarkan untuk membaca dan memahami teks-teks klasik tanpa bantuan harakat. Tujuannya bukan hanya agar mereka mahir membaca bahasa Arab, tetapi juga melatih ketelitian dalam memahami makna teks.

Selain di pesantren, aksara Arab gundul juga masih digunakan dalam kaligrafi Islam. Tulisan-tulisan indah yang menghiasi masjid, mushaf kuno, dan karya seni sering kali ditulis tanpa harakat untuk menjaga estetika dan kesederhanaannya.

“Aksara gundul mengajarkan kesabaran dan ketelitian. Ia seperti guru yang diam, tapi menuntut pemahaman mendalam dari muridnya.”

Aksara Arab Gundul dalam Kitab Kuning

Di Indonesia, istilah kitab kuning merujuk pada naskah klasik berbahasa Arab yang dipelajari di pesantren. Sebagian besar kitab ini ditulis dalam bentuk aksara gundul. Warna kuning pada kertasnya berasal dari proses pencetakan lama, bukan dari isi atau topiknya.

Kitab kuning mencakup berbagai bidang keilmuan Islam seperti tafsir, hadis, fiqih, akhlak, dan tasawuf. Santri yang belajar kitab kuning tidak hanya diajarkan untuk membaca, tapi juga untuk menerjemahkan, memahami struktur bahasa, dan mengaitkan makna antar kalimat.

Metode ini dikenal sebagai sorogan dan bandongan, di mana santri membaca teks di depan kiai yang kemudian memperbaiki dan menjelaskan maknanya.

“Ketika membaca kitab gundul, kita bukan hanya belajar bahasa, tapi juga belajar berpikir dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.”

Tantangan Membaca Aksara Arab Gundul

Bagi pembelajar modern, membaca aksara Arab gundul bisa terasa menakutkan. Tanpa harakat dan tanda baca, seseorang harus mengandalkan pengetahuan gramatikal dan konteks untuk memahami arti kalimat.

Kesalahan kecil dalam penempatan huruf atau pengucapan bisa mengubah makna secara drastis. Misalnya, kata علم bisa berarti tahu (ʿalima), ilmu (ʿilm), atau bendera (ʿalam), tergantung pada struktur kalimat.

Selain itu, naskah-naskah lama sering kali ditulis dengan gaya tulisan kufi atau naskhi kuno, yang berbeda dengan font modern. Beberapa huruf bahkan sulit dibedakan, terutama tanpa titik.

“Membaca aksara gundul adalah latihan logika sekaligus latihan spiritual. Kita harus berpikir keras, tapi juga tenang agar maknanya terbuka.”

Aksara Arab Gundul dan Tradisi Keilmuan Islam di Nusantara

Kehadiran aksara Arab gundul di Indonesia tak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya Islam pada abad ke-13 hingga 15. Ulama dan pedagang Arab membawa kitab-kitab gundul ke Nusantara sebagai bahan dakwah dan pengajaran.

Tradisi itu kemudian berkembang di pesantren, terutama di Jawa, Madura, dan Sumatera Barat. Para ulama Nusantara menulis ulang kitab-kitab tersebut dengan catatan tambahan atau syarah menggunakan bahasa Arab dan Jawi (Arab Melayu).

Naskah seperti Sabilal Muhtadin, Fathul Qarib, atau Ihya Ulumuddin menjadi bahan utama kajian para santri selama berabad-abad. Hingga kini, kitab gundul masih dianggap sebagai tolok ukur kemampuan santri dalam memahami ilmu agama secara mendalam.

“Di pesantren, siapa pun bisa membaca kitab berharakat. Tapi hanya santri sejati yang bisa menaklukkan aksara gundul.”

Hubungan dengan Seni Kaligrafi dan Estetika Islam

Selain fungsi akademis, aksara Arab gundul juga memiliki nilai artistik yang tinggi. Dalam dunia kaligrafi Islam, bentuk huruf yang polos tanpa harakat justru dianggap lebih murni dan harmonis secara visual.

Kaligrafi Arab gundul sering digunakan untuk menghiasi dinding masjid, mushaf, dan karya seni kontemporer. Keindahannya terletak pada keseimbangan garis, lekukan, dan ritme huruf yang membentuk pola geometris yang menenangkan.

Seniman kaligrafi seperti Ibn Muqla dan Ibn al-Bawwab di era klasik mengembangkan berbagai gaya tulisan seperti kufi, thuluth, dan naskhi tanpa banyak ornamen, menciptakan keindahan yang sederhana namun kuat.

“Keindahan tulisan Arab gundul bukan pada banyaknya hiasan, tapi pada harmoni antara huruf dan makna yang tersembunyi di baliknya.”

Aksara Arab Gundul di Era Digital

Memasuki era digital, penggunaan aksara Arab gundul tidak lagi terbatas pada naskah klasik. Kini banyak aplikasi, situs pembelajaran, dan font digital yang menyediakan versi tulisan Arab tanpa harakat untuk melatih kemampuan membaca pengguna.

Di media sosial, aksara gundul juga digunakan dalam konten religius, meme islami, atau bahkan sebagai elemen desain tipografi. Banyak kalangan muda yang mulai tertarik mempelajari bentuk tulisan ini karena dianggap unik dan estetik.

Namun, tantangan tetap ada. Generasi digital yang terbiasa dengan kemudahan teks berharakat sering kali kehilangan kemampuan untuk menebak makna kontekstual. Padahal, justru kemampuan itulah yang menjadi inti dari kecakapan membaca bahasa Arab klasik.

“Teknologi bisa memudahkan membaca, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan seni memahami makna yang tersirat.”

Nilai Filosofis Aksara Arab Gundul

Lebih dari sekadar sistem tulisan, aksara Arab gundul mengandung nilai filosofis mendalam. Ia mengajarkan tentang kesabaran, ketelitian, dan refleksi. Dalam setiap huruf yang tampak sederhana, terkandung kedalaman makna yang hanya bisa dipahami dengan perenungan.

Para ulama dahulu sering menganggap membaca teks gundul sebagai ibadah intelektual. Sebab, dalam prosesnya, seseorang dituntut untuk menyeimbangkan logika dan hati, ilmu dan adab.

“Tulisan gundul itu seperti cermin diri. Jika kita terburu-buru, maknanya kabur. Jika kita tenang, ia membuka rahasia yang tersembunyi.”

Aksara ini juga menjadi simbol keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Ia mengingatkan bahwa pengetahuan tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari ketekunan dan rasa hormat terhadap ilmu.

Pelestarian dan Pembelajaran di Masa Kini

Banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia kini mulai kembali memperkuat pelajaran aksara Arab gundul sebagai bagian dari kurikulum bahasa Arab. Tujuannya adalah menjaga tradisi intelektual pesantren agar tidak hilang di tengah derasnya arus modernisasi.

Selain itu, digitalisasi manuskrip klasik oleh lembaga seperti LIPI, Perpustakaan Nasional, dan UIN juga membantu masyarakat umum mengakses teks-teks gundul dalam format digital.

Upaya ini tidak hanya melestarikan warisan literasi Islam, tetapi juga menghidupkan kembali semangat keilmuan generasi ulama terdahulu yang menjadikan ilmu sebagai jalan pengabdian.

“Menjaga aksara gundul berarti menjaga jantung peradaban Islam agar terus berdetak di tengah zaman yang serba cepat.”

Aksara Arab gundul adalah lebih dari sekadar bentuk tulisan. Ia adalah jejak sejarah, simbol kecerdasan, dan manifestasi dari ketekunan spiritual umat Islam. Dalam kesederhanaannya, tersimpan pelajaran besar tentang bagaimana manusia belajar memahami makna bukan hanya dari kata, tetapi dari keheningan yang ditinggalkan oleh ketiadaan tanda.